1888

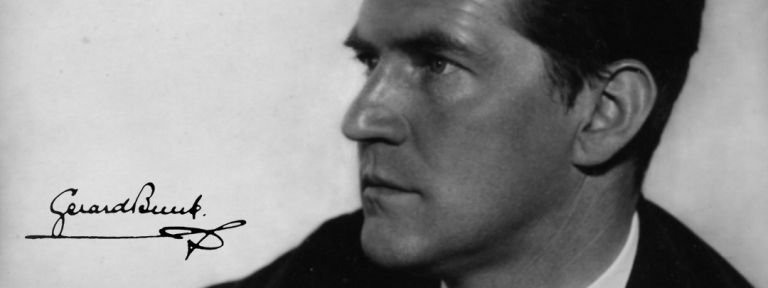

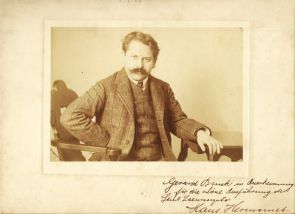

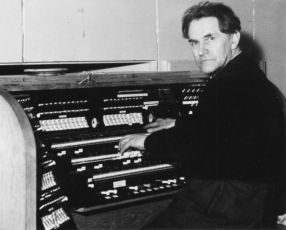

Gerard Bunk wird am 4. März in Rotterdam als jüngstes von sieben Kindern des Schulrektors, Musiklehrers und Chordirigenten Gerardus Cornelis Bunk und seiner Frau Maria geboren.

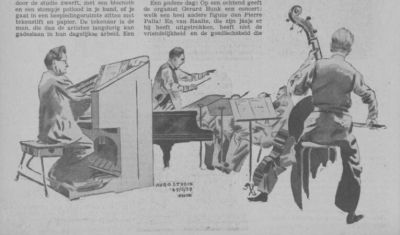

»... Bunk war damals schon eine populäre Figur in seiner Stadt. Tausende kannten ihn mit seinem schwarzen Lockenkopf, seiner breiten Gestalt, und sie kannten ihn vor allem, weil er bei allerlei öffentlichen und nationalen Gelegenheiten der gegebene Gesanglehrer und Dirigent war. G. C. Bunk war in Rotterdam der fähige und enthusiastische Vorläufer der späteren Bewegung zur Verbesserung und Beförderung des Volksgesangs. Er leistete Pionierarbeit und war nicht nur ein Theoretiker, dessen Bücher über Gesang und Musiktheorie Jahrzehnte in Gebrauch bei allerlei Ausbildungs-Einrichtungen waren, aber vor allem: Er hat in Rotterdam für die praktische Verbesserung des Singens große Verdienste. Er war der Leiter einer ›Dames- en Kinderen-Zangvereeniging‹ (die später nach ihm benannt wurde), und er hat viele Male in der Öffentlichkeit die Schulkinder von Rotterdam bei Festtagen angeführt und geleitet.« (Doe Hans: De stad aan de Maas: herinneringen aan Rotterdam, Leiden 1941, S. 9f., zit. nach Schroeder 1974, S. 9)

»… Wir besuchten danach eine Schule der höheren [sozialen] Klasse, in der der Musiklehrer auch Schulleiter war, Mr. G. C. Bunk. […] Die hier gesungenen Sätze waren schwieriger als die in der zuerst besuchten Schule. Zwei Passagen mit einigen schwierigen Intervallen, Synkopierungen, Modulationen und ähnlichem, die ich an die Tafel schrieb, sangen sie bewunderungswürdig. Mr. Bunk half seinen Schülern nicht wie alle guten Lehrer durch Singen über Schwierigkeiten hinweg, tatsächlich sang er […] überhaupt kaum; nach einer kleinen Erläuterung ließ er sie ihren Weg so gut sie konnten hindurchfinden. Ich konnte nicht umhin, ein solches Unterrichten, ebenso ruhig wie effektiv, den schrecklichen Mühen gegenüberzustellen, denen sich unsere Lehrer durch das Gehörsingen unterziehen, so schädlich und zerstörerisch für die Stimme, so schwächend für das ganze Gefüge.« (Report of John Hullah, Esq., L.L.D., on Musical Instruction in Elementary Schools on the Continent, 1879)